Es gibt Menschen, die scheinbar mühelos durchs Leben gleiten. Sie haben stets makellose Notizen, glänzende Zeugnisse, tadellose Frisuren und ein Lächeln, das nie verrutscht. Sie sind die Perfektionisten, die sich nicht erlauben, weniger als das Beste zu sein. Aber was passiert, wenn diese Perfektion zur Last wird? Wenn der ständige Druck, keine Fehler zu machen, schwerer wiegt als der Applaus, den sie ernten?

Perfektionismus ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite treibt er Menschen zu Höchstleistungen an, auf der anderen kann er sie in eine Spirale aus Selbstzweifeln, Angst und sozialer Isolation stürzen. Besonders Jugendliche, die noch auf der Suche nach sich selbst sind, geraten leicht in dieses Netz. Sie verstecken ihre Unsicherheiten hinter einer perfekten Fassade, als gäbe es eine unsichtbare Regel: Wer seine Fehler zeigt, verliert.

Doch genau hier liegt das Problem. Wer immer nur die glänzende Seite präsentiert, lässt keinen Raum für echte Verbindung. Beziehungen leben von Echtheit – von kleinen Patzern, unbeholfenen Momenten und gemeinsamen Lachern über Dinge, die schiefgehen. Perfektionisten tun oft genau das Gegenteil: Sie verstecken ihre Schwächen, vertuschen ihre Fehler und glauben, dass sie nur dann liebenswert sind, wenn sie makellos erscheinen.

Das Tragische daran? Während sie sich so sehr bemühen, anerkannt zu werden, stoßen sie andere oft ungewollt von sich weg. Gleichaltrige nehmen die unnahbare Perfektion nicht als Einladung, sondern als Barriere wahr. Wer nie stolpert, wirkt unerreichbar. Wer nie um Hilfe bittet, gibt anderen keine Möglichkeit, sich ihm zu nähern. Und wer sich selbst so sehr unter Druck setzt, kann schwer ertragen, wenn andere entspannt durchs Leben gehen.

Forscher haben herausgefunden, dass Perfektionisten häufiger ausgegrenzt werden und weniger Freundlichkeit von anderen erfahren. Nicht, weil sie nicht gemocht werden – sondern weil sie sich selbst in ein System einsperren, das wenig Platz für Nähe lässt. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: Sobald diese Jugendlichen beginnen, Freundlichkeit zuzulassen und selbst zu geben, beginnt sich das Blatt zu wenden.

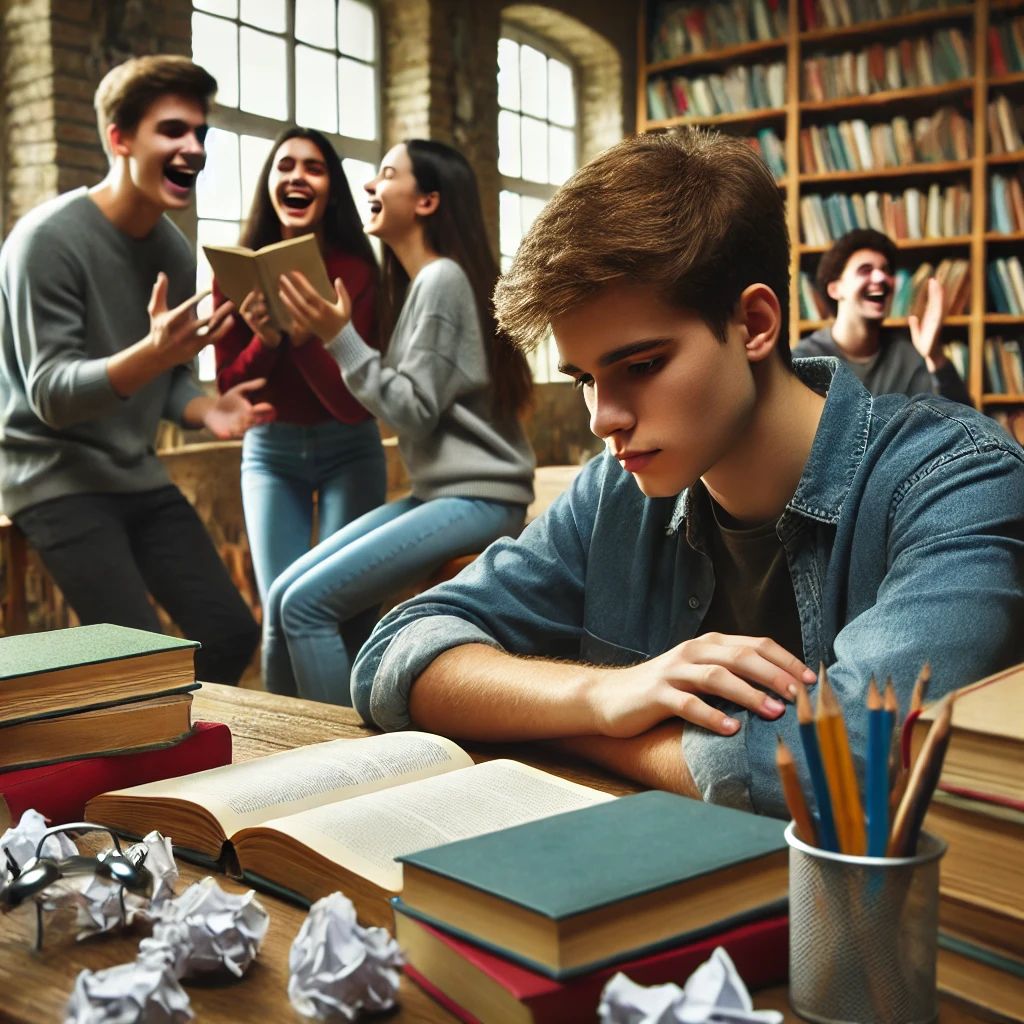

Stell dir eine Situation vor: Ein perfektionistischer Schüler sitzt in der Bibliothek und arbeitet verbissen an einer Aufgabe, während neben ihm ein Klassenkamerad über ein Missgeschick lacht, das ihm eben passiert ist. Während der Perfektionist vor Anspannung fast erstarrt, entstehen um ihn herum kleine Momente der Wärme – ein geteiltes Lachen, eine helfende Geste, eine spontane Einladung zu einer Lerngruppe. Er nimmt sie vielleicht nicht an. Doch wenn er es täte, würde er merken, dass seine eigene Strenge ihn nicht stärker, sondern einsamer macht.

Das ist die Botschaft der Wissenschaft: Freundlichkeit ist ein Gegenmittel gegen den erdrückenden Druck der Perfektion. Sie lockert das starre Korsett, das sich Perfektionisten selbst auferlegen. Sie zeigt ihnen, dass sie auch dann geschätzt werden, wenn sie stolpern, wenn sie unperfekt sind, wenn sie einfach nur sie selbst sind.

Schulen und Eltern haben hier eine wichtige Aufgabe. Es geht nicht darum, Leistung zu entwerten oder Anstrengung zu entmutigen. Aber es geht darum, Jugendlichen zu zeigen, dass ihr Wert nicht in Noten, Erfolgen oder perfekten Fassaden liegt. Ein Lob, das nicht an Leistung gekoppelt ist, ein Gespräch, das nicht um Erwartungen kreist, eine Geste, die signalisiert: „Du bist gut, so wie du bist“ – all das kann einen entscheidenden Unterschied machen.

Perfektionisten brauchen keine perfekten Freunde. Sie brauchen echte Freunde. Menschen, die sie akzeptieren, wenn sie mal einen schlechten Tag haben. Die ihnen zeigen, dass Schwäche keine Schande ist. Die ihnen die Erlaubnis geben, einfach nur Mensch zu sein.

Denn das größte Geschenk, das man einem Perfektionisten machen kann, ist nicht Bewunderung – sondern die Freiheit, unvollkommen zu sein.