Manchmal bleibt man an einer Sache einfach hängen. Ein Projekt, eine Idee, eine Überzeugung. Plötzlich dreht sich alles darum. Man denkt daran, wenn man morgens aufsteht, beim Frühstück, in der Mittagspause – ja, sogar kurz bevor man schlafen geht. Man steckt all seine Energie hinein, während andere Dinge in den Hintergrund treten. Und das fühlt sich gar nicht mal schlecht an. Im Gegenteil, es gibt diesem einen Ziel eine enorme Kraft.

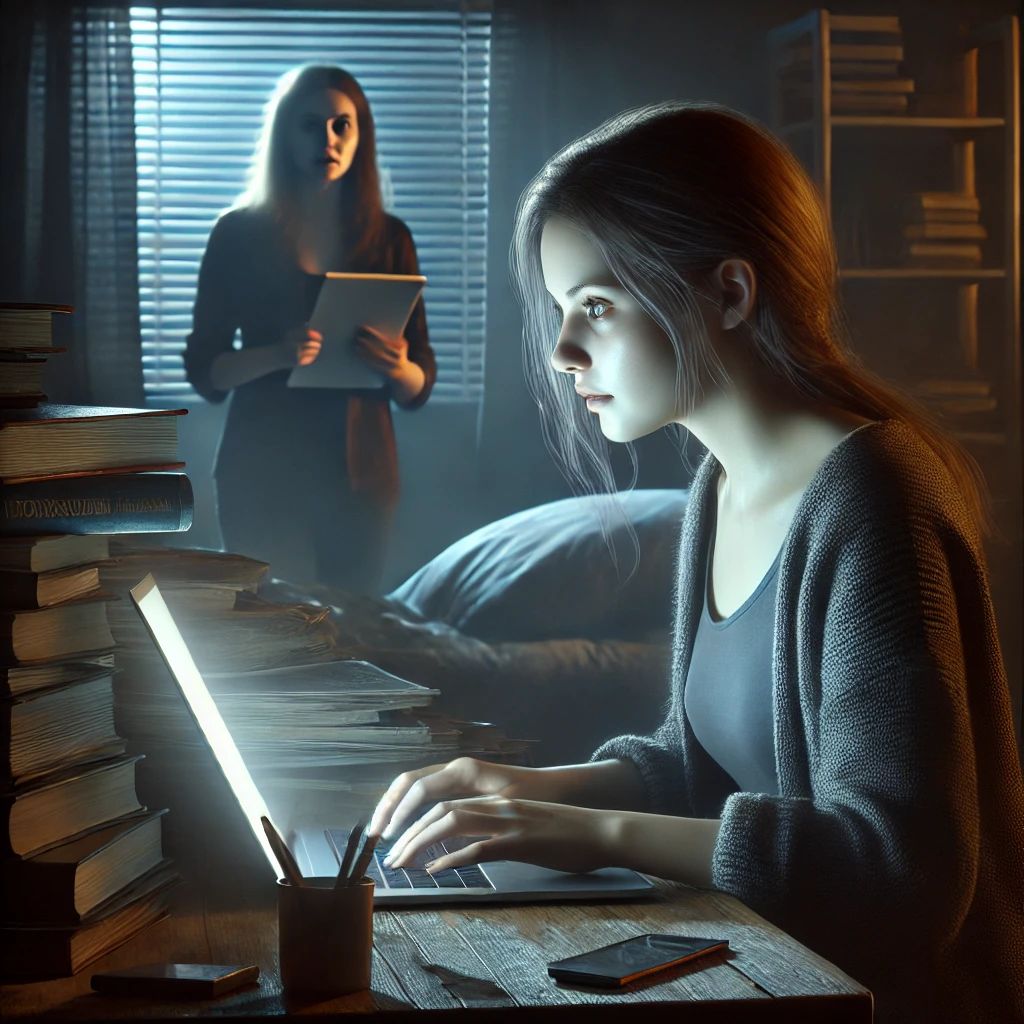

Doch wann wird aus Leidenschaft Besessenheit? Wann kippt die Hingabe in ein Muster, das einen von allem anderen abkoppelt? Extremismus hat viele Gesichter – und längst nicht alle tragen eine Skimaske oder halten eine Fahne in die Luft. Die einen treiben sich bis zum Umfallen im Fitnessstudio an, die anderen arbeiten 16 Stunden am Tag, weil nur noch der Erfolg zählt. Manche verlieren sich in einer Sache, die sie für das einzig Wahre halten. Und je tiefer sie eintauchen, desto schwerer wird es, einen Schritt zurückzutreten und zu erkennen, dass die Welt um sie herum noch mehr zu bieten hat.

Menschen sind von Natur aus extrem – zumindest manchmal. Wer sich einmal mit Eltern unterhalten hat, die über ihre Kinder sprechen, wird das verstehen. Sie würden alles für sie tun, und zwar ohne zu zögern. Oder nehmen wir die Verliebtheit: Es gibt Phasen, in denen das eigene Denken nur noch um eine Person kreist. Essen? Nebensache. Schlaf? Wird überschätzt. Man könnte fast sagen, dass die Natur uns in gewissen Momenten einen extremistischen Schub verpasst, weil es für das Überleben unserer Art sinnvoll ist.

Doch das ist nur ein kleiner Teil des Phänomens. Extremismus ist nicht per se gut oder böse. Er ist einfach nur eine Art zu denken und zu handeln. Manche der größten Köpfe der Geschichte haben sich mit einer solchen Intensität auf ihr Schaffen gestürzt, dass sie alles andere aus den Augen verloren haben. Marie Curie, die für ihre Forschung buchstäblich ihr Leben riskierte. Vincent van Gogh, der sich in seine Kunst hineinstürzte, bis kaum noch Platz für etwas anderes blieb. Steve Jobs, der seine Vision mit einer Besessenheit verfolgte, die seine Mitarbeiter entweder bewunderten oder fürchteten.

Das Muster ist immer ähnlich: Ein Gedanke, eine Idee oder eine Überzeugung wird so dominant, dass sie alles andere überlagert. Das kann produktiv sein, aber auch zerstörerisch. Denn während einige mit dieser Kraft die Welt verändern, verlieren andere sich in ihr. Der Grat ist schmal, und oft ist es das soziale Umfeld, das entscheidet, in welche Richtung es geht.

Denn Extremismus hat eine Schwäche: Er braucht Zustimmung. Niemand hält lange an einer extremen Haltung fest, wenn er dafür nur auf Ablehnung stößt. Soziale Medien haben dieses Spiel verändert. Wer früher allein mit seinen Überzeugungen dastand, findet heute mit wenigen Klicks eine Gemeinschaft, die sie teilt. Und je mehr Menschen diese Gedanken bestärken, desto weniger fühlt man die Notwendigkeit, sie zu hinterfragen. Plötzlich wird der eigene Extremismus zur Norm – und die anderen sind es, die falsch liegen.

Doch muss man sich wirklich vor Extremismus fürchten? Vielleicht nur vor einer bestimmten Art. Die, die zerstört, anstatt aufzubauen. Die, die keine anderen Meinungen mehr zulässt. Die, die nicht mehr zwischen Ziel und Realität unterscheiden kann.

Ein gewisser Grad an Extremismus kann uns vorantreiben, uns dazu bringen, Dinge zu tun, die andere längst aufgegeben hätten. Doch wie in allem liegt die Kunst in der Balance. Die Fähigkeit, sich zu fokussieren, ohne sich zu verlieren. Begeistert zu sein, ohne blind zu werden.

Manchmal reicht es, sich daran zu erinnern, dass es neben dem einen großen Ziel noch viele kleine Dinge gibt, die das Leben lebenswert machen. Denn egal, ob es um Arbeit, Liebe, Sport oder eine Überzeugung geht – wer nur noch eine Richtung kennt, verpasst all die anderen Wege, die das Leben zu bieten hat.