Es klingt so paradox wie vertraut, wenn wir uns bewusst machen, dass Eltern nur das Beste für ihr Kind wollen und am Ende oft zu viel des Guten tun. Was als Fürsorge beginnt, verwandelt sich nicht selten in eine Art Rundum-Service, der Kinder stärker fesselt als stärkt. Die aktuelle Forschung zeichnet ein klares Bild, dass wenn Eltern je mehr alltägliche Probleme ihrer Kinder abfangen, desto weniger diese lernen, eigene Strategien zu entwickeln. Psychologen sprechen dabei von einer „Entmündigung im Alltag“, also einer subtilen Form von Bevormundung, die nicht böse gemeint ist, aber langfristig Folgen hat. Kinder, die nie in den Regen laufen mussten, vergessen den Wert des eigenen Schirms.

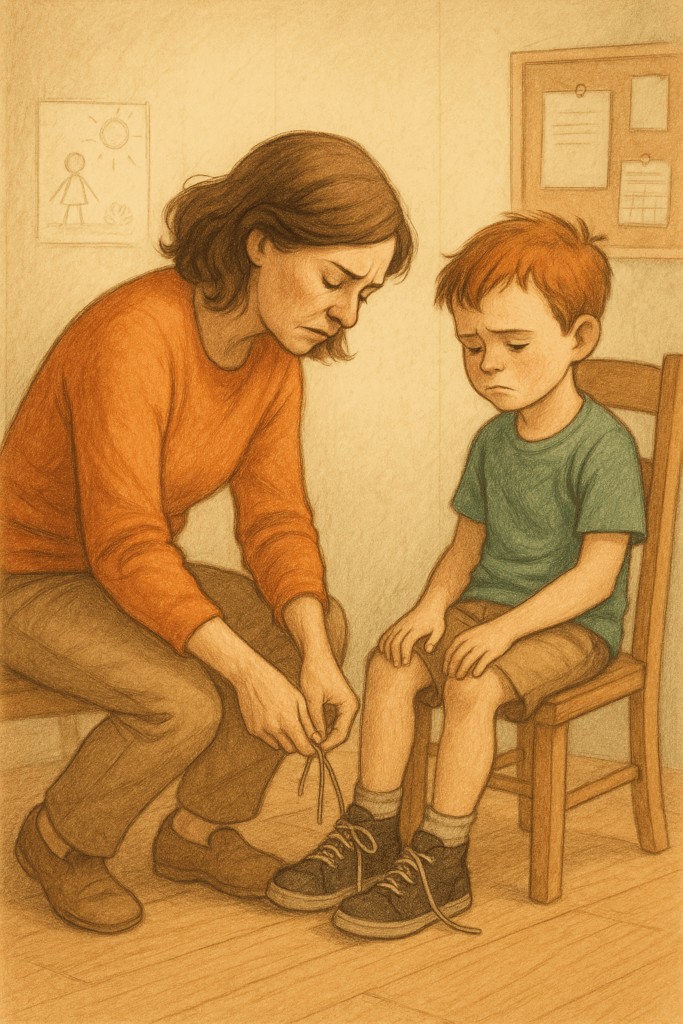

Man kann es heute überall beobachten. Da sitzt der Elfjährige vor den Matheaufgaben, und die Mutter googelt schneller die Lösung, als das Kind den Bleistift spitzen kann. Der Teenager vergisst die Sportsachen, und schon springen Eltern ins Auto, um noch rechtzeitig die Tasche in die Turnhalle zu bringen. All das geschieht aus Liebe, doch was bleibt hängen? Nicht das Gefühl, Verantwortung zu tragen, sondern die stille Botschaft: „Ich brauche mich nicht kümmern, Mama oder Papa übernehmen das schon.“ Die Forschung der letzten Jahre zeigt, dass genau hier der Kern des Problems liegt. Wer Kindern jede kleine Mühe abnimmt, entzieht ihnen Stück für Stück die Chance, sich als handlungsfähig und belastbar zu erleben.

Natürlich, die Welt ist heute unübersichtlicher. Bildungslaufbahnen scheinen wie Labyrinthe mit tausend Ausgängen, Freizeitangebote überfluten den Alltag, digitale Medien schaffen neue Gefahren und Möglichkeiten zugleich. Eltern fühlen sich verantwortlich, ihre Kinder gegen all das abzusichern. Doch aus der Absicherung wird schnell Überversicherung. Denn Kinder, die keinen Frust aushalten müssen, stolpern später an den kleinen Steinen des Lebens, die eigentlich als Übungsfeld gedacht waren. Wer nie allein einen Konflikt mit einem Mitschüler klären durfte, steht als Erwachsener ratlos vor dem ersten schwierigen Chef.

Interessant ist auch, dass Studien zugleich zeigen, wie resilient Kinder sein können, wenn man sie lässt. Ein vergessenes Pausenbrot bedeutet nicht gleich Mangelernährung, sondern kann auch die Erfahrung sein, dass man beim nächsten Mal selbst dran denkt. Eine schlechte Note muss nicht das Ende der schulischen Karriere sein, sondern kann der Startschuss sein, neue Lernwege auszuprobieren. Kinder brauchen Eltern, die da sind, aber nicht als Dauerschatten, sondern als sichere Basis. Forscher nennen das „Supportive Parenting“ da sein, zuhören, Rahmen geben, aber die Erfahrung dem Kind überlassen.

Das klingt leichter, als es ist. Denn wer sein Kind liebt, erträgt es nur schwer, es scheitern zu sehen. Doch Scheitern ist kein Gift, sondern Dünger. Es sind gerade die kleinen Niederlagen, die Kindern die inneren Muskeln geben, die sie später im Leben tragen. Letztlich ist eine Welt ohne Stolpersteine keine Kindheit, sondern nur eine Warteschleife. Vielleicht ist es genau das, was Eltern lernen dürfen, nämluch die eigene Angst vor dem Scheitern der Kinder zu bändigen. Denn Kinder bändigen sie meist besser als wir.

Elternschaft im 21. Jahrhundert ist zweifellos anstrengend. Aber manchmal liegt der Schlüssel darin, einfach weniger zu tun, nicht mehr. Ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen weniger Taxi-Service, ein bisschen mehr Vertrauen, dass Kinder ihre Wege finden, das wäre schon ein Anfang. Und wer weiß, vielleicht staunen Eltern dann, wie stark ihre Kinder sind, wenn man sie einfach mal lässt. Denn aus kleinen Momenten des Selbstversuchs entstehen große Schritte ins Leben. Und die schönste Belohnung für Eltern ist nicht, alles erledigt zu haben, sondern irgendwann sagen zu können: „Mein Kind geht seinen Weg und das ganz allein.“